種をまき、命をつなぐ まちの食農教育

1月下旬に行った収穫の様子です。ごぼう、赤大根、じゃがいもを収穫しました。種まきか

ら自分たちで行ってきたからこそ、子どもたちも収穫に一層力が入ります。

食べものの育ち方を体験して学ぶ

食農プログラム3つの活動

- 食べものを育てる

種から収穫まで。食と農のつながりを体感し、食べものとの関係を育んでいく

- 身近な風景を味わう

農家から田畑の見方や農作物への関わり方を学び、食環境への理解を深める

- 地域の種をつなぐ

種をつなぎ、先人の知恵にならいながら、地域の食文化を守り育てていく

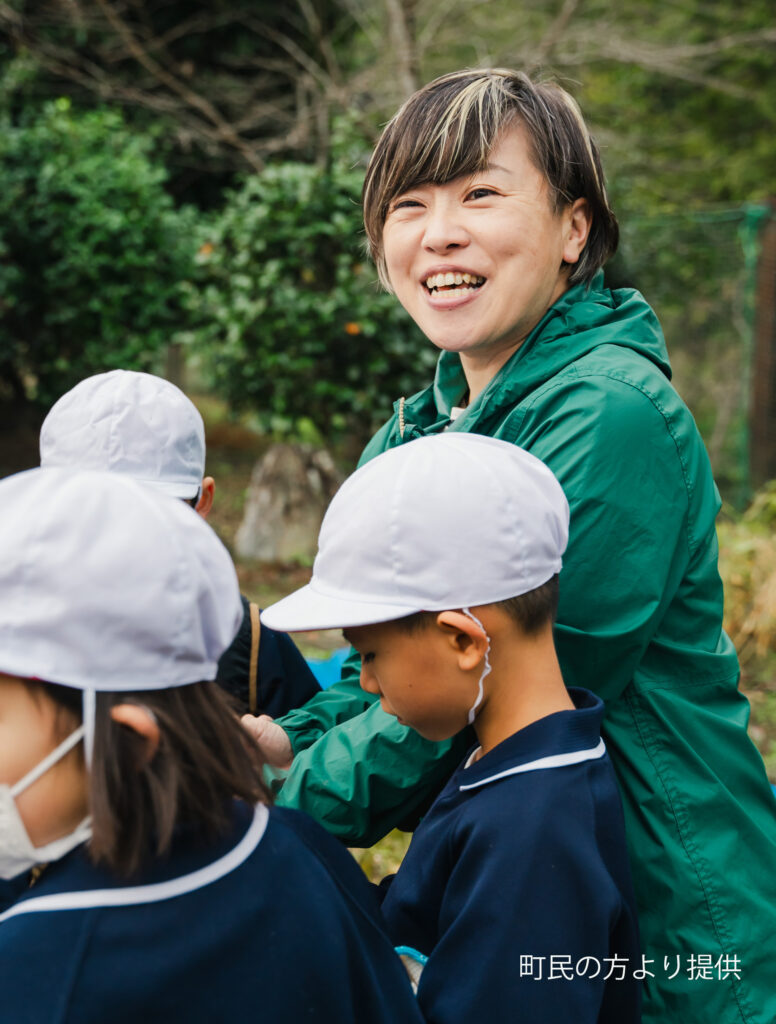

NPO法人まちの食農教育代表理事

樋口 明日香 さん

徳島市出身。神奈川県で小学校教諭として働いた後、2016年に徳島に戻り、フードハブ・プロジェクトに参画。食育係として子どもたちの食と農の取り組みに携わる。2022年3月にNPO法人まちの食農教育を立ち上げた。

食農体験プログラム2024

Case1 種の観察 種を取り出して、命のつながりを学ぶ神領小学校2年生

2年生は生活科の単元で、春にミニトマトを植えることに。成長の過程を記録していき、観察して気づいたことを話し合います。特に注目したのは、“種に命がある”ということ。野菜の中から種を取り出して、土に植えてみることで、命の循環に気づくことができました。

実から種だけをくり抜いたものや半分に切ったものなど、いくつかの種類に分けて、ポットの中に植え、芽が出るのかを予想しながら、成長の様子を見比べました。

植木鉢に植えかえた苗は、実がなるまで無事に成長!大切に育ててできたミニトマトは、おいしく食べただけではなく、次の2年生が育てられるように種を取り、洗って乾かし、プレゼントしました。

冬野菜を育てる時も、種取りまでやりたいとの声が。そこで、今津自然農園さんの畑を訪ねて、種取りの話を聞かせてもらいました。ごぼうの花になっている種も間近で見られて、新しい発見もありました。

子どもたちが興味があることや不思議に思うことをできるだけ学習活動につないでいきたい。でも、学校だけでは叶えるのが難しいことを、まちの食農教育さんは実現させてくれます。五感を使った体験活動はワクワクするとともに、驚きや喜び、発見の連続から、みんなの対話が生まれるのがいいですね。

神領小学校 伊月沙織

Case2 もち米づくり 田植えと稲刈りをして、お米博士になろう 給食のカレーを食卓へ届ける

神領小学校・広野小学校5年生

80年以上、この地域で栽培されている種を継承して育ててきたもち米。神領小と広野小の5年生が合同で田植えをし、稲刈りをします。収穫したもち米を食べる嬉しさを実感し、地域の食文化をつないでいくことも学びました。

4月末に、6年生から受け継いだもち米の種もみを、塩水選という方法で選別をします。水洗いして乾燥させた後、種まきをしました。それから、フードハブ・プロジェクトの白桃薫さんから、苗の成長の様子を定期的に教えてもらいました。

6月、田植えに挑戦。目印のロープを移動しながら、みんなで息を合わせて手植えしました。田植えの歴史やお米の品種など調べたことは、お米新聞にまとめます。10月になると、稲刈りです。手で刈り取って、コンバインで脱穀・乾燥してもらいます。収穫したもち米は給食へ生まれ変わり、選んだ種もみは次の5年生へと託します。

まちの食農教育さんに、SNSを使って農家さんとの間を取り持っていただいたので、スムーズな日程調整ができました。授業中のタイムリーな質疑応答にも対応してもらえ、子どもたちは相手意識を持って学びを深めることができました。

神領小学校 寺奥 久滋 先生

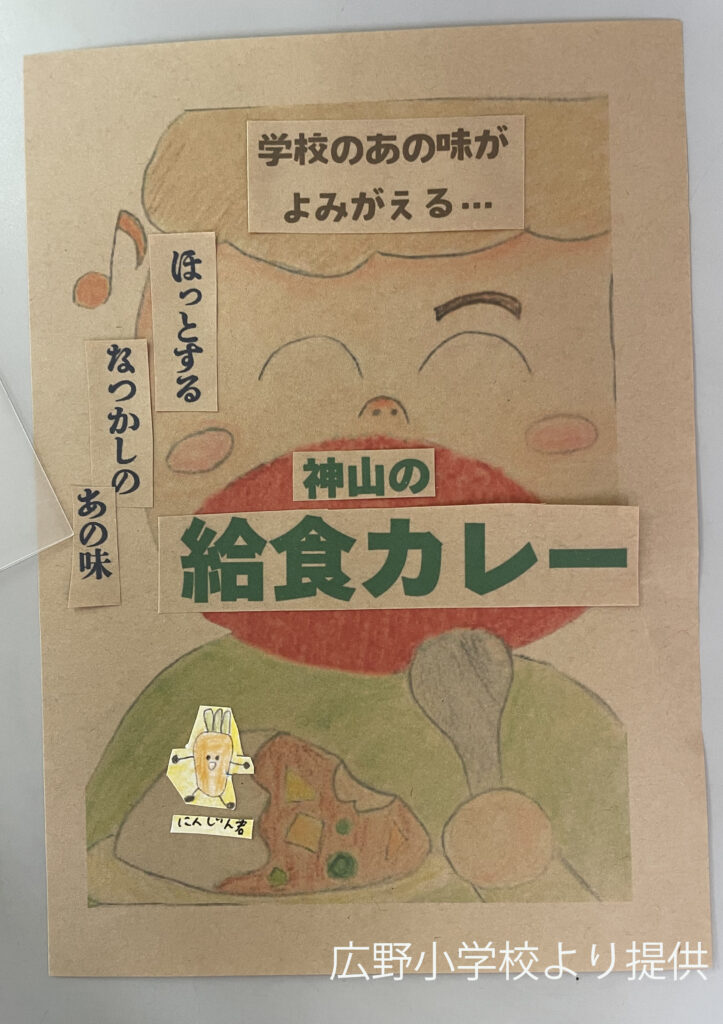

Case3 レトルトカレープロジェクト 給食のカレーを食卓へ届ける

広野小学校5・6年生 × 城西高校神山校

城西高校神山校の生徒のみなさんと一緒にレトルトの給食カレーをつくることに。カレーづくりからパッケージデザイン、販売までを通して、身近な食べものがどのようにつくられ、私たちの手元に届いているのかを体験します。

加工品を製造するタカラ食品さんから、レトルト食品や長期保存の秘密、フードロスについて学びました。次に、栄養教諭の植田先生に、給食のカレーのつくり方を教わり、同じレシピでカレーを調理。できあがりの味の違いを比較してみました。さらにイラストやキャッチコピーを考え、手に取ってもらえるパッケージデザインを決定しました。

神山校の生徒のみなさんと一緒に、試食を重ねた上で、ついにカレーの製造実習に。役割分担をして、真剣にカレーづくりに取り組む子どもたち。完成したカレーは、10月の神山マルシェで100食完売することができました。

買ってくれる人の顔を想像しながら、何度も試食をして感想を出し合い、アイデアの詰まったこだわりのカレーをつくることができました。企画から販売まで、いろんな大人の方と恊働して、学校だけではできない経験や達成感を得られました。

広野小学校 久保 貴嗣 先生

農家と子どもたちをつなぐ

鬼籠野地区で農業を営む「Oronono」の松本直也さんと、5年後の独立を目指して農業を勉強している瀬川悠仁さん。一年を通して、待ってくれている人たちの元へ届けるために、野菜を栽培しているお二人に、まちの食農教育との関わりや子どもたちとの体験授業の楽しさ、そして未来へのビジョンについて話を伺いました。

人参やじゃがいも、サニーレタスなど、年間で約30品目の野菜を栽培しています。人参やじゃがいも、サニーレタスなど、年間で約30品目の野菜を栽培しています。

まちの食農教育との関わりは?

松本 神山の子どもたちの食農教育に以前から興味があり、2023年から本格的に関わらせてもらっています。

瀬川 僕は小学校5年生の時に、もち米づくりの食農教育を受けました。田植えと収穫の作業が終わった時の達成感は忘れられません。今は農家側として、食農教育のお手伝いができるのが嬉しいです。

子どもたちとの活動で印象に残っていることは?

瀬川 じゃがいもを植えた時に、みんなで協力して効率的な方法を思いついてから、作業のスピードが上がってすごいなと思いました。

松本 子どもたちと接する時に大事にしているのが、考える余白をつくること。答えをすべて出すのではなく、質問を投げかけてみて、子どもたち自身で考えたり想像したり気づいたりする。そういう認知のきっかけを提供していきたいですね。例えば、食農教育でごぼうを抜く作業が大変だったけど、その経験をしたからこそ、スーパーに並ぶごぼうも農家さんが同じように大変な想いをして収穫しているんだ、ということにつながっていく。目の前のことではなく、もう少し奥行きがあることにまで想像を働かせられる人になってほしいです。

これから食農教育でやっていきたいこと

松本 種を蒔き、育てた野菜を収穫して、やりがいを感じるだけでなく、さらに販売してお金に換えることで、地域の中でつながっていくのがいい。食農教育を通じて、子どもたちのやりたいことをもっと実現できる環境をつくれたらと思います。

瀬川 僕が農家を強く志すようになったのは、高校の時にまめのくぼで「神山小麦」を栽培したのが楽しかったから。子どもたちには視野を広げて世界を見てほしいし、農業だけでなく、いろんな選択肢があることを知ってもらいたいですね。

松本 この先ずっと農業をすることで、今ある土地を未来へつなぎ続けたい。そのために、子どもたちはもちろん、城西高校神山校の生徒さんや瀬川くんのような若い人たちが、食や農業に興味を持ってもらえることが大事だし、僕たち農家からもいろんなアプローチをしていけたらと思っています。

松本 直也 さん

野菜農家。大阪府出身。フードハブ・プロジェクトで農業研修生として学んだ後、2022年に独立。「Oronono」として鬼籠野地区で農業を営む

瀬川 悠仁 さん

阿南生まれ、神山育ち。城西高校神山校を卒業後、農業の現場で学びたいという想いから、2023年より、フードハブ・プロジェクトとOrononoのもとで修業中。

食農教育がもたらす日常の安心感

NPO法人まちの食農教育 代表理事 樋口 明日香 さん × 産業観光課 農業係 西森大地

西森 神山出身ですが、小学校の時にお米づくりをして、中学校で蕎麦やお茶を収穫したのを覚えています。実家が農家だったので、よく稲刈りを手伝っていました。小さい頃から農作業に慣れ親しむことで、食べものを育てるのにどれくらいの時間がかかって、収穫がどんなかんじだとか、その流れを考えるきっかけになる。そして、食だけはなくいろんなものにも、同じように流れがあることを発想しやすくなるのではと思います。

樋口 農業って地道で泥臭くて、きらびやかじゃない日常のものごとだと思います。農体験したことのある子どもたちがいつか大人になった時に、どういう感覚でいるのかはとても興味がありますね。だから、毎日過ごしている暮らしや見えているまちの風景は、自分から関わったり、少し手を加えたりすることで楽しいものになっていくんだ、という視点を持ってほしい。

西森 神山町は過疎地域で人口が減っている中で、食料自給率を上げるとなると、農家一当たりが 耕作するべき面積や生産するべき食料の量がどんどん増えることに。だからこそ、小さい農家がたくさん増えることが、農地を守り、神山町の農業を守る大きな手がかりになるのではと思います。食農教育のように、子どもたちが少しでも農業に関わっていく活動があるのはとても良いことですね。

樋口 食料自給率という、少し遠いように聞こえる言葉を近づけることが、食農教育の大事な柱のひとつです。地域の身近なところにある畑で一年中食べものが育っていて、子どもたちの体験活動としてそれらを獲得できる状況がつくられることが大事であり、何かあった時にここで暮らしていれば大丈夫、という安心感へとつながっていくと思います

まちの食農教育の活動が、子どもたちの農業に対しての興味や関心につながって、将来的に農家を志す若い世代の人たちが増えていくと、まちとしても良いのかなと思います。(広報担当/田中 優大)

撮影 / 生津 勝隆

他の記事を見る

唄や踊りに盛り上がりをみせた第22回神山町高齢者芸能大会

6月4日(水)神山町農村環境改善センターにて、第22回神山町高齢者芸能大会が開催されました。会場には各地区から多くの方が集まり、オープニングからフィナーレまで、全39の演題を楽しみました。

令和7年7月号

母校への想いを込めて 校歌の額を寄贈

昭和27年度に阿川中学校を卒業されたみなさんが、校歌の額を寄贈されました。

令和7年11月号

数年ぶりの開催!保育所の子どもたちとのうなぎの放流

6月20日(金)、鬼籠野で鮎喰川漁業協同組合のみなさん、下分保育所、広野保育所の子どもたちによる、うなぎの放流が行われました。

令和7年7月号

コメントを残す